NEWSお知らせ

GCIエンダウメントファンド(成長型/安定型)運用責任者からのメッセージをお届けします。

受益者のみなさまへ

2020年3月18日

各国中央銀行の緊急対応にもかかわらず、依然として市場の動揺が続いています。特に、2008年のグローバル金融危機以降の相場上昇をリードした米国株は、FRBによる緊急利下げ・緊急会合での大幅な1%利下げによる実質的なゼロ金利政策の導入にもかかわらず、2月19日につけた過去最高値から30%程度下落しています。この間、わずか1か月弱の出来事です。つい先日まで、市場はCovid-19(新型コロナウイルス)を一時的な材料にすぎないと高を括っていました。2008年のグローバル金融危機と違って金融システムに問題はなく、感染拡大が収束すればV字回復可能という見方が大勢でしたが、ひとまず冷水が浴びせられた格好です。

毎日のようにさまざまな材料が報じられ、市場が大きく下落したり、反発したりと急変動すると不安になりがちです。GCIエンダウメントファンド(成長型/安定型)(以下、当ファンド)もその影響を受けていますが、「米国大学エンダウメントの投資手法を模範とし、オルタナティブ戦略の活用によるリスク分散を図った長期グローバル分散投資を行う」という運用姿勢はいささかも揺らぎません。また、今回の急落も、予想外ではなくむしろ想定内ですので、落ち着いて、所定の枠組みを維持しながら運用を継続しています。

ここ2週間ほどの動きは、何年も続いた『適温相場』に慣れ切った反動だと思います。大流行のパッシブ投資は転換点を迎えたかもしれません。実際、ETFと原資産価格の乖離や、市場流動性の低下などの現象が散見されます。グローバル市場の総本山は米国市場ですが、ブラックマンデー(1987年)、ITバブル崩壊(2001年)、グローバル金融危機(2008年)に匹敵する動きです。

【S&P500指数急落局面の比較】

| 直近高値 | 安値(底打ち) | 下落月数 | 下落率 | 高値回復月数 | |

| ブラックマンデー | 1987年8月 | 1987年10月 | 2か月 | 35.94% | 21か月 |

| ITバブル崩壊 | 2000年3月 | 2002年10月 | 31か月 | 50.50% | 57か月 |

| グローバル金融危機 | 2007年10月 | 2009年3月 | 17か月 | 57.69% | 49か月 |

| コロナショック | 2020年2月 | ⁻ | ⁻ | 29.84% | – |

※コロナショックは3月16日基準で下落率を算出。

ブラックマンデーは、ポートフォリオ・インシュアランスと呼ばれるプログラム売買が原因といわれていて、本格的な景気後退は免れたため、調整期間は短期間にとどまりましたが、ITバブル崩壊とグローバル金融危機は、1年半から3年近く下げ続けたことがわかります。

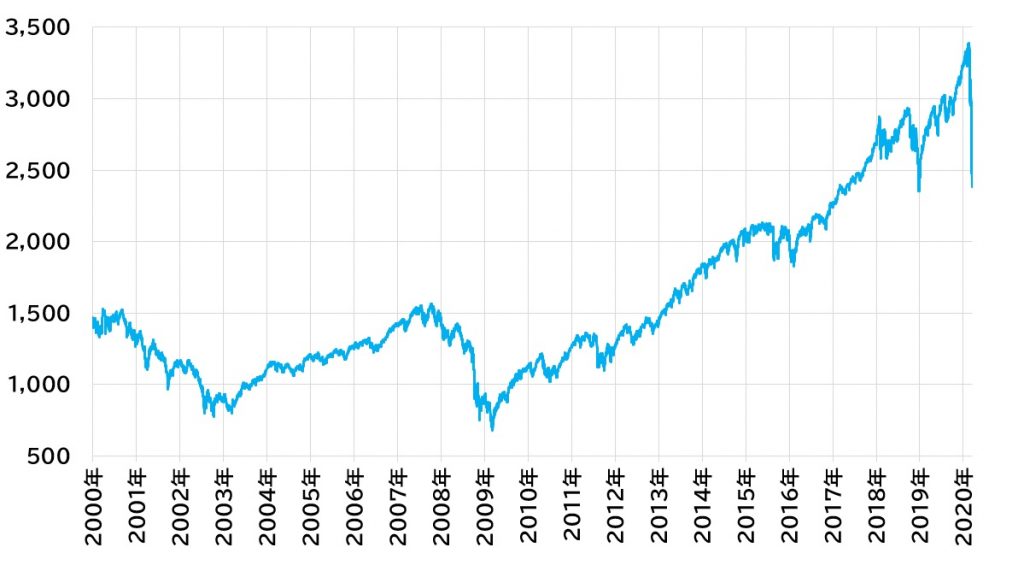

【S&P500指数の推移(過去約20年間)】

期間:2000年1月3日~2020年3月16日(日次)

※ブルームバーグのデータを基にGCIアセット・マネジメントが作成。

※上記グラフは過去の実績であり、将来の動向等を示唆・保証するものではありません。

今後の展開は2通り考えられます。

①ブラックマンデー型

感染拡大が早期に収束し、景気後退や信用不安を回避できれば、比較的早期に市場が回復する可能性があります。

②本格的な景気後退へ

感染阻止に向けた対応が経済活動を停滞させ、景気後退や信用不安に拡大した場合、しばらくは現状のもみ合いを続けた後、株価下落の第2ステージに入る可能性があります。この第2ステージは、急落というよりは、時間をかけてダラダラと底打ちを探るような動きになるのではないかと考えます。

当ファンドは、3月16日時点で成長型▲14.1%、安定型▲9.4%の幅で2月21日の高値から下落しました。月次レポートでご覧いただけますが、これは過去の最大ドローダウンを経験した2018年2月以降に近い水準です。この評価ですが、期待リスクを成長型8%、安定型5%とする資産配分としていますので、その2~3倍程度のドローダウン(基準価額の下落)は数年に一度は起こり得るものと前提しており、その意味では想定の範囲内です。

自社開発のモデル運用であるオルタナティブ戦略部分が保険のように機能して、伝統的資産の値下がりをカバーしてくれるのが理想ですが、今回は長く安定した株高トレンドが継続してきた結果、株式の買い持ち(ロング)に相応の配分をしていたことから、十分なヘッジ成果を上げるには至りませんでした。3月月初のモデルによる月一回のリバランスで、株式ロングは大きく削減されたものの、現状は株式ロングと債券ロングが拮抗し、①と②いずれのシナリオにも対応できる中立的なポジションにとどまっているため、ポートフォリオ全体では株式の下落の影響が出ている状況です。

今後、②のシナリオに向かう場合には、オルタナティブ戦略が株式の売り持ち(ショート)のポジションも組み入れることにより、市場環境に対応していくことになると考えています。

市場を予想することはしないのが当社の基本姿勢ですが、①のシナリオを辿った場合には、当ファンドに限らず、バランス型ポートフォリオの損益も順当に回復に向かうと期待できます。一方、②のシナリオとなった場合、主要国の債券利回りが低下し、株価下落のヘッジ機能を十分に果たすことが難しくなっているため、一般的なバランス型ポートフォリオにとっては悩ましいのですが、当ファンドではオルタナティブ戦略が株式の売り持ち(ショート)のポジションを活用することにより、ヘッジ効果を発揮できるという大きな特徴があります。

いずれにせよ、今が底なのか、まだならいつ、どこまで下げるのかは、正しく予想することは困難です。しかしながら、こうした居心地のよくない局面で運用を中断してしまうことが、長期資産運用にとって最も避けなければならない投資行動です。日々飛び交う材料や値動きに惑わされずに、所定の枠組みを維持して規律あるポートフォリオ運用を継続することが、結果的に長期資産形成の王道だと思います。

私たち運用会社は、受益者のみなさまのパートナーとして、信頼に応えるよう努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いします。

以上

文責 : GCIエンダウメントファンド・運用チーム

代表取締役CEO 山内 英貴

投資リスク

-

基準価額の変動要因 当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。

- 当ファンドが有する主なリスク要因は以下の通りです。

-

株価変動リスク 株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢などにより変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。 金利変動リスク 債券などの価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。なお、債券などが変動金利である場合、こうした金利変動による価格の変動は固定金利の場合と比べて小さくなる傾向があります。また、発行者・債務者などの財務状況の変化などおよびそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢などにより変動します。債券などの価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。 リートの価格変動

リスクリートの価格は、不動産市況(不動産稼働率、賃貸料、不動産価格など)、金利変動、社会情勢の変化、関係法令・各種規制などの変更、災害などの要因により変動します。また、リートおよびリートの運用会社の業績、財務状況の変化などにより価格が変動し、基準価額の変動要因となります。 為替変動リスク 為替相場は、各国の経済状況、政治情勢などの様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。なお、当ファンドおよび投資対象ファンド(投資信託証券)において、外貨建資産について、為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合がありますが、完全にヘッジすることはできませんので、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジを行う通貨の短期金利と円短期金利を比較して、円短期金利の方が低い場合には、当該通貨と円の金利差相当分のコストがかかることにご留意ください。 信用リスク 有価証券等の発行体などが財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金などをあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、またはそれが予想される場合には、有価証券等の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。 カントリーリスク 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化などにより市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、方針に沿った運用が困難となり、基準価額が下落することがあります。特に、新興国への投資には、先進国と比較して政治・経済および社会情勢の変化が組入銘柄の価格に及ぼす影響が相対的に高い可能性があります。 流動性リスク 時価総額が小さい、取引量が少ないなど流動性が低い市場、あるいは取引規制などの理由から流動性が低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されることがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。 ヘッジファンドの

運用手法に係る

リスク投資対象ファンド(投資信託証券)においては、直接もしくは実質的に現物有価証券、デリバティブや為替予約取引などの買建てや売建てによりポートフォリオを組成することがあり、買い建てている対象が下落した場合もしくは売り建てている対象が上昇した場合に損失が発生し、当ファンドの基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。また、投資対象ファンド(投資信託証券)の純資産総額を上回る買建て、売建てを行う場合があるため、投資対象ファンド(投資信託証券)の基準価額は現物有価証券に投資する場合と比べ大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。 また、ヘッジファンドのパフォーマンスは、通常、運用者の運用能力に大きく依存することになるため、市場の動向に関わらず、損失が発生する可能性があります。 ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

| その他の留意点 |

■収益分配金に関する留意事項

分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は、前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

■当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

| リスクの管理体制 |

運用リスクの管理については、運用部門から独立したリスク・マネジメント・グループが日々運用状況の分析およびモニタリングを行い、原則として週次で開催される運用リスク管理会議にて運用リスクの適切性を検証・評価し、リスク管理会議および運用政策会議に報告されます。また、問題が生じた場合には速やかに臨時で招集される運用政策会議に報告が行われ、その対応策が検討・決定される体制となっています。

事務リスク等の管理については、原則として月次で開催される事務リスク等管理会議において、運用に係る業務運営の適切性が検証され、リスク管理会議に報告される体制となっています。そして、リスク管理会議において、各リスクの発生の有無・状況の把握、対応方針の検討・決定および進捗状況の管理などを行い、重要な事項はさらに運用政策会議に報告される体制となっています。

お申し込みメモ

| 購入単位 | 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |

| 購入価額 | 購入申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。 (ファンドの基準価額は1万口あたりで表示しています。) |

| 購入代金 | 販売会社が定める期日までにお支払いください。 |

| 換金単位 | 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |

| 換金価額 | 換金申込受付日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額とします。 |

| 換金代金 | 原則として、換金申込受付日から起算して7営業日目から販売会社を通じてお支払いします。 |

| 申込締切時間 | 原則として、午後3時までに販売会社が受け付けた分を当日のお申込み分とします。 |

| 購入・換金の 申込受付不可日 |

ニューヨークの銀行休業日またはニューヨーク証券取引所の休業日 ※詳しい申込受付不可日については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。 |

| 換金制限 | 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には別途制限を設ける場合があります。 |

| 購入・換金 申込受付の中止 および取消し |

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象 国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖または流動性の極端な低下および資金の受渡しに関する障害など)が発生したときなどには、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた購入・換金のお申込みを取り消すことがあります。 |

| 信託期間 | 原則として無期限(2015年9月25日設定) |

| 繰上償還 | 次のいずれかの場合などには、繰上償還することがあります。 ・ファンドの受益権の口数が10億口を下回ることとなったとき ・繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき ・やむを得ない事情が発生したとき |

| 決算日 | 毎年9月25日(休業日の場合は翌営業日) |

| 収益分配 | 年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。 収益分配金の受取方法により、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |

| 信託金の限度額 | 各ファンドについて10兆円 |

| 公告 | 原則として、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに掲載します。 URL : https://www.gci.jp |

| 運用報告書 | 毎決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。 |

| スイッチング | 販売会社によっては、各ファンド間でスイッチング(乗換え)が可能です。 ※スイッチングの際には換金時と同様に換金されるファンドに対して税金などをご負担いただきます。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |

| 課税関係 | 課税上は株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度(NISA)および未成年者少額投資非課税制度 (ジュニアNISA)の適用対象です。 配当控除・益金不算入制度の適用はありません。 |

※その他の項目に関しては、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

ファンドの費用

■購入時手数料:購入価額に1.1%(税抜 1.0%)を上限として、販売会社が定める率を乗じて得た額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

■購入時手数料は、商品説明、募集・販売の取扱事務などの対価として、販売会社にお支払いいただくものです。

信託財産留保額:換金申込受付日の翌々営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を、ご換金時にご負担いただきます。

運用管理費用(信託報酬):純資産総額に対し年率0.715%(税抜 0.65%)以内

■運用管理費用(信託報酬)は毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。

信託報酬率およびその配分は、ファンドの純資産総額の残高に応じて変更します。

<信託報酬率およびその配分>

| 純資産総額 | 信託報酬率 <合計> |

支払先の配分(税抜) | ||

| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | ||

| 500億円以下部分 | 年率0.715% (税抜 0.65%) |

0.30% | 0.30% | 0.05% |

| 500億円超 1,000億円以下部分 |

年率0.638% (税抜 0.58%) |

0.27% | 0.27% | 0.04% |

| 1,000億円超部分 | 年率0.561% (税抜 0.51%) |

0.24% | 0.24% | 0.03% |

| 役務の内容 | 運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率 | 委託した資金の運用、基準価額の算出、開示資料の作成などの対価 | 購入後の情報提供、運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、各種事務手続きなどの対価 | 信託財産の管理、委託会社からの指図の実行などの対価 |

※上表における支払先の配分には、別途消費税等相当額がかかります。

〈投資対象ファンド(投資信託証券)における運用報酬等〉

・成長型:年率0.488%程度(税抜 0.486%程度)

・安定型:年率0.474%程度(税抜 0.473%程度)

※当ファンドにおいては成功報酬はかかりませんが、指定投資信託証券(GCIシステマティック・マクロファンド Vol10 クラスA)においては、上記の運用報酬等の他に20%の成功報酬がかかる場合があります。

〈実質的な負担〉

・成長型:年率1.203%程度(税抜 1.136%程度)

・安定型:年率1.189%程度(税抜 1.123%程度)

※当ファンドの運用管理費用(信託報酬)に投資対象ファンド(投資信託証券)の運用報酬等を合わせた、投資者が実質的に負担する額の合計です。

※投資対象ファンド(投資信託証券)における運用報酬等ならびに実質的な負担の値はあくまで目安であり、指定投資信託証券の実際の組入れ状況等により変動する場合があります。

※指定投資信託証券(GCIシステマティック・マクロファンド Vol10 クラスA)において20%の成功報酬がかかる場合、上記実質的な負担も相応分上がります。

■その他の費用・手数料

<売買委託手数料など>

有価証券売買時の売買委託手数料、立替金の利息、ファンドに関する租税などが信託財産から支払われます。

これらの費用は運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することができません。

<信託事務の諸費用>

監査費用、印刷費用、計理業務およびこれに付随する業務に係る費用などの諸費用が信託財産の純資産総額の年率0.1%を上限として日々計上され、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。

※投資者の皆さまにご負担いただく手数料等の合計額については、当ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

ご留意事項

●当資料は、株式会社GCIアセット・マネジメント(以下「当社」といいます)が、当ファンドの投資判断の参考となる情報提供を目的として作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

●当ファンドのお申込みにあたっては、必ず最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

●当資料記載のデータや見通し等は、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。

●当資料は、信頼できると考えられる情報をもとに作成しておりますが、正確性、適時性を保証するものではありません。

●当資料の内容は、作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。

●当資料に記載されている個別の銘柄・企業名については、参考として記載されたものであり、その銘柄または企業の株式等の売買を推奨するものではありません。

●各指数に関する著作権等の知的財産、その他一切の権利は、各々の開発元または公表元に帰属します。

●当資料に関する一切の権利は、引用部分を除き当社に属し、いかなる目的であれ当資料の一部または全部の無断での使用・複製はできません。投資信託は預金保険制度の対象ではありません。また、銀行が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。